この武家屋敷門は、もと岡山藩池田家筆頭家老を代々勤めた、伊木家の下屋敷の表門であった。この下屋敷は荒手屋敷とも呼ばれ、後楽園の下手の中州にあった。屋敷内には茶室も多く、十四代伊木忠澄は三猿斎と称し、茶人としても名高い。

昭和十二年、河川改修工事のため水没する屋敷地内の門及び茶室を、鮎川義介氏が譲り受け、千代田区紀尾井町の自邸内に移築した。その後、昭和三十八年屋敷を現在地に移し、その表門として使用されていたが、昭和五十三年多摩川テラス建設にあたり、場所を移動して復元保存された。

門の形式は長屋門で、屋根を切妻造、本瓦葺とし、外壁は腰が海鼠壁で、他は漆喰の塗壁造りとなっている。

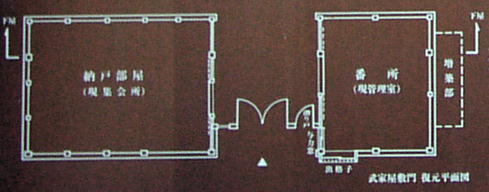

間取りは、向って右手が番所、左手が納戸部屋となっており、番所は正面に出格子、門扉に向っては与力窓がそれぞれ付き、格式の高さを示す。

中央には両開きの扉が入り、また、向って右手には片開き戸(潜り戸)、左手は板壁となっている。両開扉の親柱の柱間寸法は十・〇五尺(3.05メートル)、材質は、門扉は杉材、親柱及び冠木・出桁はいずれも松材が使用されている。

門扉には、吊り元に八双金物、饅頭金物、菱形の釘隠しも付けられている。

建築年代は不詳であるが、部材の風触、各部の仕様、下屋敷の造営史等から、江戸時代中期(十八世紀末期)頃と推定される。

当門は、大藩の家老屋敷の表門としての格式を示す遺構として貴重である。